PCKg视角下的高中历史研究性备课实录及启示

PCKg视角下的高中历史研究性备课实录及启示

——以人教版必修一教材第 4 课《明清君主专制的加强》为例

刊于《辽宁教育》学术·教研版 2015 年第 6 期

景生进

(海安县教育局教研室,江苏海安 226600 )

[摘要] PCK 被誉为教师专业化的显著标志,对于促进教师专业成长和提高教学效益至为关键。 PCKg则在更高的层面上强调了PCK形成过程的动态性和建构性,意味着PCK带有明显的个体性、情境性和建构性。 本文通过 对三位教师在研究性备课过程中所呈现PCK的比较与分析,试图从新角度观察、理解优秀教师的教学行为,探索促进教师PCK转变与发展的路径。

[关键词] PCKg 高中历史 研究性备课 实录

[基金项目] 本文为 江苏省教育科学“十二五”规划2011年度普教立项课题《促进教师学科教学知识(PCKg)发展的临床指导研究》(批准号D/2011/02/085) 、南通市教育科

学“十二五”规划2011年度立项课题《中学历史研究性备课实践研究》成果之一。

1986年舒尔曼首先提出“学科教学知识” ( Pedagogical Content Knowledge ,简称 PCK ) 的概念, 被誉为教师专业化的重要标志、学科知识与教学知识的特殊合金、区分学科专家与教学专家的重要分水岭。20世纪 90 年代,科克伦、德鲁特和金( Cochran , DeRuiter & king )等人则强调了主体在认知和理解学科以及教学知识过程中的主动性,将 PCK 由静态的知识体系修正为动态的探究过程,提出了“学科教学认知”( P edagogical C ontent K nowing ,简称 PCKg )。具体说来,学科教学认知包括四个方面的知识:学科内容知识、教学策略知识、关于学生的知识和关于学习情境的知识,PCKg即是教师对这四种知识的综合理解、整合与建构的过程。 [ 1 ] 在学校教育情境中,基于合作、对话与互动的研究性备课,能体现出教师特有的 PCK ,激发思维的火花、形成观点的碰撞,是教师建构学科教学认知的重要途径。本文以人教版高中历史必修一第4课《明清君主专制的加强》研究性备课活动为例,分析不同教师 PCK 的具体表现,试图探讨其积累、形成、转变与发展的途径,为探索教师专业成长提供视角。三位参与集体备课的教师情况见表1:

表1 教师基本信息

一、关于学科内容知识

教师的学科内容知识主要包括学科“统领性观念”以及课程和教材的知识。一方面,教师应充分理解高中历史学科的性质,形成教学决策中的“观念地图”;另一方面,教师应具备对高中历史学科和特定教学主题的课程设计知识,准确定位对学生来说最有价值的教学内容,通过恰当的选择和开发,为学习过程提供结构化组织和合理呈现的课程资源。研究性备课中“关于学科内容知识”的探讨一般应包括:本节课的主题是什么?该主题包含哪些历史知识、历史概念,其中核心知识、核心概念是什么?本节课中对学生来说最有价值的教学内容是什么?是否需要对教材进行重组,补充或替换素材?等等。

讨论1:如何确定本课的教学内容?

教师C:我拟定的本课教学内容主要有:废行省,设三司;胡惟庸案;废丞相,权分六部;内阁制的创立与发展;清初政治制度的变化;军机处的设置;明清加强君主专制对中国社会的影响。其中重点解决“明朝内阁”、“清朝军机处的设置”和“君主专制强化所带来的影响”这三个方面的内容,其余知识点相对淡化处理。

教师B:有道理。本课以明清时期中央机构的演变为编写主线,我认为需整体把握教材,突出“一个主题”(君主专制的加强)、讲好两大问题(明初废除丞相制度,设立内阁;清朝军机处的设立)。

教师A:从课标要求来看,“内阁”和“军机处”两个知识点属于识记层次,“君主专制强化的影响”属于理解层次,我们在教学过程中如何处理它们之间的关系呢?

教师C:我觉得教材叙述得还是比较清楚的,从胡惟庸案可以得出废除丞相制度的缘由,以明太祖决断政务“力不从心”来体会设置内阁的必要性,再由内阁的职能和地位来辨别其与丞相的差异性,依据这样的线索可以说明明朝君主专制的强化。教材关于“军机处的设置”就更为清晰了,特别是 P18 第三自然段非常明确地指出了其影响。

教师B:关于明清时期君主专制强化的影响,本课教材着墨不多,主要是避免和初中教材的简单重复。我们在教学中可以引导学生回顾初中已学知识,从积极性和消极性两个方面来进行分析。

教师A:我的疑问有两点——如 C 所说,理清了教材知识,就能够自然而然地概括出明清君主专制加强的影响吗?如 B 所说,联系了初中知识,学生就疏通了史实与史论间的逻辑关系吗?本单元除第 1 课介绍的是早期政治制度,其余三课都是围绕专制主义中央集权制度的发展演变铺陈,这也是本单元的重心所在。第 2 、 3 两节课都是从“强化君主专制”和“加强中央集权”两个角度展开阐述,第 4 课却对“加强中央集权”避而不谈,并不妥当。我认为需要将“认识中央集权的加强对中国社会的影响”补充进教学内容,这不仅更完整地体现了单元要旨,同时也是对现实的观照。具体来说,首先要用好教材 P16 “历史纵横”,理清“废除行省,三司分权”的重要性;其次是引入人民版教材中的有关素材,如“密折奏事”可以说明清代如何加强中央集权、提高行政效率,“清朝的边疆政策”则对巩固统一的多民族国家具有重大意义。

教师C关注到了教材中的重要知识点,也注意到课标对于不同知识的能级要求;教师 B 能跳出本课,从单元角度来整体把握,并考虑与初中知识进行衔接。但是他们都过分依赖教材,视高中历史课程为静态的事实知识的集合,并未把基座的教师知识转换成基顶的学科教学知识,教学效果定会受到很大的制约。教师 A 的学科“统领性观念”明显胜出一筹,能够以自下而上的视角,考虑课程学习者接受的知识,关注学生“学什么”和“为什么学”的问题,从而在充分理解历史知识、历史概念及历史概念之间关系的基础上把握高中历史课程结构,为后续的教学行为奠定良好的基石。这说明教师对中学历史知识体系、历史课程标准、历史学科中的核心观念以及蕴含其中的显性与隐性价值等方面的理解会随着教学经验的积累而逐步加深。

二、关于教学策略知识

关于教学策略的知识指向特定学生有效呈现和阐释特定内容的知识,主要包括譬喻、类推、举例说明、活动、作业、范例等。 [ 2 ] 教学策略与具体的教学情境和特定的教学内容相联系,它帮助教师选择恰当的呈示形式,通过必要的教学活动让学生理解内容。研究性备课中“关于教学策略的知识”的探讨主要有:学生关于本课题已有的知识与概念是什么?学生的学习方式和学习习惯呈现何种特征?促使学生达成学习目标的关键性认知环节是什么?学生活动设计是否符合学科知识逻辑和学生认知逻辑?等等。

讨论2:如何指导学生认识“明朝内阁的设置”?

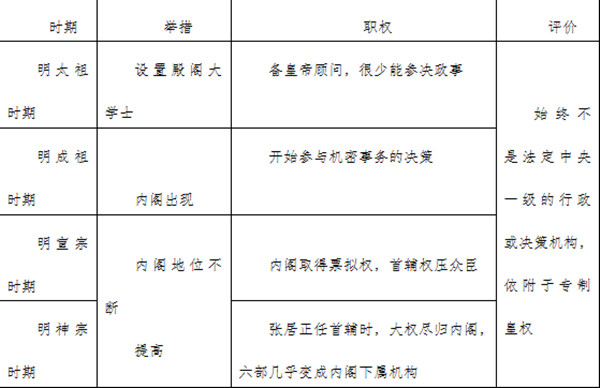

教师C:我的思路是先让学生自学教材,初步了解相关知识;再以 PPT 呈现该历史概念的知识要素,供学生理解、消化和吸收。具体见表 2 :

表2 明朝内阁的设置

教师A:明朝内阁设置不仅是本课重点,也是难点。如果我们教者提炼教材知识让学生去识记,学生将不求甚解、主要依靠记忆去掌握知识,这是好心办坏事。

教师B:难点知识的掌握应该建立在理解的基础上,我同意 A 的观点。我认为一要讲清内阁权力的运行机制,如“票拟”、“批红”是怎么回事;二要讲清内阁制与宰相制的不同点,使学生明白内阁权力对专制皇权的依附。

教师A: B 所说的两点确实很有必要,但不能由教者“讲清”。学生是学习的主体,学习的过程应是学生自主建构知识结构的过程,而不是教者将知识经验直接提供给学生的过程。教者的职责是从学生的“最近发展区”出发,分解复杂的学习任务,为学生的自主建构提供必要的概念框架。基于此,我的设计思路如下,供你们参考:

活动一:学生自主学习,初步掌握明朝内阁制度的有关知识。

问题:阅读课本P17页正文部分第一自然段,指出明太祖设置殿阁大学士的原因及其职责,梳理内阁制度建立、发展的过程。

活动二:组内合作探究,探讨内阁权力运行机制。

节选赵彦昌、徐燕燕所著《票拟批红制度考》有关论述。(略)

问题:依据上述材料,概括并简评内阁权力的运行机制。

活动三:组内合作探究,评价明朝内阁制度。

节选徐晓全《中国古代皇权与相权之争及其对制度变迁的影响》有关论述。(略)

问题: 依据材料并结合所学知识,分析明朝内阁的特点并评价该制度。

基于建构主义的课堂教学策略应当遵循以下基本原则:以自主学习、交流共享的形式还给学生的学习时间;以尝试成功、经受挫折的历练还给学生的学习机会;以独特感悟、自由表达的平台还给学生的个性差异。 C 教师局限 于基本史实的浅层掌握 和被动识记,既 无法突破本课的重难点 更谈不上培养学生的能力。B教师则偏重于教者的讲授, 课堂教学环境封闭、保守,学生的主体地位未受应有的尊重。 A教师遵循“ 先学后教,以学定教 ”的基本原则 , 依据课程标准将教学内容转化为一组组面向全体学生的序列性问题, 材料情境贴切适度,问题设计科学严密,引导学生进行自主学习、合作探究,充分重视学生的自主参与意识和合作精神,有助于 促进个性与群性的共同发展 。

三、关于学生的知识

教师关于学生的知识主要包括对学生的气质特点、学生的先行知识和能力状态、学生易犯错误及产生错误的原因等方面的了解以及有针对性地帮助学生转变错误概念的方法等。研究性备课中“关于学生的知识”的探讨主要有:学生学习本课题的基础是什么(包括知识、经验、认识等,即已经拥有的“前概念”)?学生可能出现的学习习惯如何?学生在学习过程中可能会遇到哪些问题(指困难、障碍)?等等。

讨论3:如何诊断和矫治高一新生的学习习惯?

教师C:高一新生已经适应了初中阶段的教师讲授法,“听、记、划、读、练”是他们主要的学习方式,初高中学习方式的衔接与转化对他们来说非一日之功。所以我认为当前还是通过教师的讲授来梳理教材知识、形成历史认识,让学生先进行知识积累,再逐步改进学习方法。

教师B:存在的并非就是合理的,正因为初中阶段简单粗放、陈旧落后的教学行为严重制约了学生能力的提升,才要求我们高中教师必须尽快地实施科学有效的教学行为来促使学生的学习方式发生根本性的变革。尽管这并非一日之功,但早一日实施就会早一日见成效。

教师C:我对高一新生的了解主要通过以下方式进行: 谈,与学生交流,与家长对话 ; 看, 从细节入手全方位关注学生的言谈举止; 问, 采取问卷调查的方式全面 了解学生的学习态度、方式、认知等 ; 测, 通过适切多元的测试手段来判断学生的认知水平 。 其后应循序渐进地采取“滴灌”的形式进行个性化矫治。

“儿童智力发展的研究突出了这个事实:在发展的整个阶段,儿童都有他自己的观察世界和解释世界的独特方式。”教师的任务就是“按照这个年龄儿童观察事物的方式去阐述那门学科的结构。” [3] 如果在研究性备课中缺失了对学情的分析, 将无法 确定最佳教学起点,课堂教学 的 针对性和适切性 都将无从谈起,预设 教学目标 的达成也必定是镜花水月 。 教师C基于其相对滞后的教学理念,对学情的分析不准确不科学。教师 B 意识到传统教学方式的严重弊端,认识到促进学生学习方式改变的重要性和迫切性,但是分析学情泛泛而谈、大而无当。教师 A 力求 以数据分析加模糊分析的方式从 学习能力、学习风格、学习意愿、学习步调等多个维度把握学生的 学习起点状态 和 潜在状态 ,易于 将原来 过于 统一、 固 化的 单一性 教学目标 和要求设计 为 因人而异、可供 学生自主选择的弹性目标 和要求,以调动 全体学生的学习积极性 。

四、关于学习情境的知识

关于学习情境的知识是 指 教师基于形成教与学过程的社会、政治、文化等外在环境, 在课堂教学中营造 必要的 学习氛围,使学生形成良好的求知心理,参与对所学知识的探索、发现和认识过程 的知识 。 研究性备课中“关于学习情境的知识”的探讨主要有:创设和呈现学习情境的出发点是立足于教还是立足于学?学习情境一般从何而来?设置学习情境的关键之处是什么?如何处理好设置学习情境与完成课时内教学任务的关系?学习情境如何具备生活性、情感性?等等。

讨论4:如何创设学习情境导入新课?

教师C:我班学生基础较薄弱,常常是前学后忘。为了温故知新,我设置表格整合秦朝以来专制主义中央集权的有关内容供学生回顾总结(见表3),然后提问:为什么说 专制主义中央集权制度在明清时期达到了顶峰?今天我们就一起来探讨这一问题。

表3 专制主义中央集权制的发展演变

|

时期 |

阶段 |

内容 |

||

|

中央 |

地方 |

选官制度 |

||

|

秦朝 |

形成 |

皇帝制度;三公九卿制 |

郡县制 |

(略) |

|

两汉 |

巩固 |

汉武帝重用身边人 |

郡国并行制;推恩令 |

察举制 |

|

隋唐 |

完善 |

三省六部制 |

(略) |

科举制 |

|

宋朝 |

加强 |

三司分权 |

(略) |

|

|

元朝 |

新发展 |

中书省 |

行省制 |

|

|

明清 |

顶峰 |

▲▲▲ |

▲▲▲ |

|

教师B:我准备以《凤阳花鼓》唱词片段:“说凤阳,道凤阳,凤阳是个好地方,自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒。”作铺垫,然后提问学生:“朱皇帝是谁?安徽凤阳自从出了朱皇帝后,非但没有呈现出富贵吉祥之兆,反而十年九荒,这是怎么回事呢?朱皇帝究竟是一位什么样的皇帝呢?”通过这些问题引发学生的兴趣,进入本课的学习。

教师A:我的导入设计是这样的:先引用 历史学家吴晗在《朱元璋》一书中对我国古代君臣关系的描述:“ 在宋以前有三公坐而论道的说法,贾谊和汉文帝谈话,不觉膝之前席,可见不但三公,连小官见皇帝都是坐着的。唐初的裴寂甚至和唐高祖共坐御榻,十八学士在唐太宗面前也都有坐处。到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,三公群卿立而奏事了。到明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。从坐而站而跪,说明了三个时期的君臣之间的关系,也说明了士大夫地位的下降。 ”同时 出示《两汉以来大臣上朝礼仪变化示意图》(如下):

两汉时期 宋元时期 明清时期

再通过提问学生,解决如下问题来切入本课题 :

1.结合图片思考:图中所示三个时期大臣上朝礼仪有何变化?(坐而上 朝 →立而上 朝 →跪而上朝)

2. 联系所学知识分析这种变化说明的本质问题是什么?(大臣地位逐渐下降,皇权逐渐增强)

学习情境要促进学生智力活动的展开,吸引学生的注意力,关键是要提供学生感兴趣的问题,因此,悬疑性是有效学习情境的根本特征。 教师C的设计 回溯 了 知识产生的过程, 如果处理得当应该有助学生 理解教学内容,发展思维能力 ;但是教师最后 用 传统 的提问方式 取代对 学习情境 的阅读 ,问题针对于 课本显性 知识 ,致力于答案的得到,却没有依托完整的 学习情境 指向分析、解决问题的能力。 教师 B 的设计从表象来看引用素材新颖、所提问题具有一定的悬疑性,但是最大的缺陷是创设的学习情境与本课教学内容严重脱节,即“文不对题”。教师 A 则以文字材料和图片材料共同构成完整具体的学习情境,所提问题与之高度依存,学生需 身体力行地去追问和求解 方 能真正理解知识的深刻意义,并获得情感体验。

“ PCKg 的四种成分是相互关联、整合在一起的一个融合体,这四种要素的整合过程就是个体观念变化、整合最终形成学科教学认知的过程。” [4] 有研究数据表明,视“ 有组织的专业活动 ”为 发展 自身PCK的“ 很重要 ” 和 “ 重要 ” 方式的教师占到了83.3%。 [5] 教学共同体成员以研究性备课为平台,通过对话交流、备课磨课、观摩点评、合作教研等形成合作、分享、共赢的教师文化,利于他们 广泛接触各种教育观念, 并 对 其 进行理解、分析、判断与整合, 必然能促进他们更好地完善自己的学科教学认知。从这一角度来说,教师应秉持“内生”理念,逐渐实现由“被培训者”向“反思者、”“研究者”、“自我更新者”的角色转换,成为自身专业发展的主人。

参考文献:

[ 1 ][ 4 ]冯茁,曲铁华.从 PCK 到 PCKg :教师专业发展的新转向.外国教育研究, 2006 ( 12 ): 58~63 .

[ 2 ]汤杰英,周兢,韩春红.学科教学知识构成的厘清及对教师教育的启示 [J] .教育科学, 2012 ( 5 ): 37~42 .

[ 3 ]布鲁纳.教育过程 [M] .北京:文化教育出版社, 1982 : 19 .

[ 5 ]岳定权.浅议教师学科教学知识及其发展 [J] .教育探索, 2009 ( 2 ): 80~81 .

<!--EndFragment-->

用户登录