陶行知活教育思想在园本课程开发中的应用研究

陶行知活教育思想在园本课程开发中的应用研究

海安县第二实验幼儿园 丁月玲

“生活即教育,社会即学校” 是陶行知先生活教育的核心思想,陶老的活教育思想历久弥新,至今绽放着熠熠光辉,对当今幼儿园园本课程的构建有着极其广泛而深远的指导意义。在“基于地方文化的园本课程开发”中,我们应用和拓展了陶老的“活教育”思想内涵,从课程开发及实施的维度进行了有益探索。

一、活课程:内容的鲜活广泛

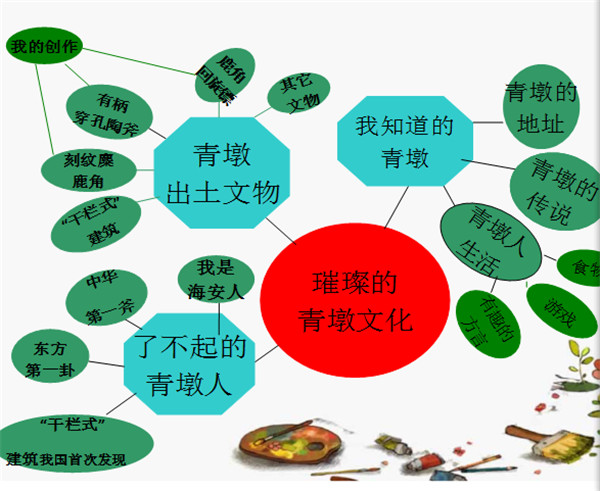

陶先生指出:大自然、大社会都是活教材。海安地域文化丰富、积淀深厚,有着丰富的课程资源和鲜活的课程内容。 40 年前,海安青墩遗址的发现,将江海文明史推到 5000 多年前。有柄穿孔陶斧,被誉为“中华第一斧”;刻纹麋鹿角的发现,被称作“东方第一卦”;鹿角回旋镖是在亚太地区最早创造和使用的狩猎工具,为我国首次发现;长江北岸五六千年前的“干栏式”建筑,为我国首次发现。青墩文化创造了太多令人惊叹兴奋的“第一”。教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、禽蛋之乡、纺织之乡、装备制造之乡、紫菜之乡、中国民间艺术之乡、鱼米之乡……海安名片金光闪闪。海安花鼓”“苍龙舞”“西场莲湘”等海安歌舞文化闻名全国,并走出国门,已成为省、市级非物质文化遗产。这一切均构成了我们园本课程开发的丰富宝藏。

教育本身就是一种文化的延续 , 儿童是这种文化延续的最初受用者。我们成立由园长、业务园长、教科室主任、年龄组长组成的课程开发推进小组,通过对海安地方文化中教育元素的开发,将之转化成一种可利用的教育资源,规划与设计园本课程,共同梳理、收集海安地域文化资源,进行大致分类并确定相应的主题,初步确定主题目标。开展第一层次的课程构建与审议。

主题主要分为这样几类:

①历史文化类:如“青墩文化”、“海安花鼓”、“海安龙舞”、“七战七捷纪念碑”等。

②社会生活类:如“ 523 文化公园”、“七星湖”等。

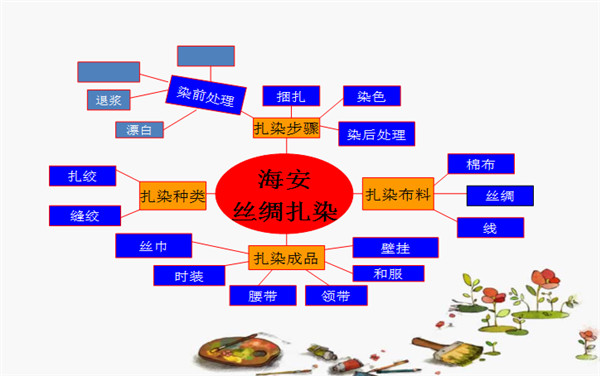

③物产资源类:“海安丝绸”、老坝港海鲜、海安禽蛋、中洋河豚、里下河大米、海安土特产(麻虾酱、品王酒等)

④节日民俗类:元宵节、三八节、端午节、中秋节、春节等

⑤时代科技类:科技与生活(通讯方式、电梯、出行工具)、网络知多少。

主题框架确定后,由各年级组老师,依据各年龄段幼儿的特点,选择相应主题,筛选教育元素,形成各主题网络,进行第二层次的课程构建与审议。

主题网络初步构成后,由各班老师在充分调研幼儿兴趣和生活经验的基础上,设计生成系列活动(包括活动的内容名称、目标、过程设计)。在此环节,老师的调查一般通过两种途径:一是亲子书面调查。由老师设计问卷或表格,加站询问幼儿,记录孩子的兴趣所在;二是由老师在班上设立的“新闻播报时间”或“情趣分享时光”,老师通常会这样引导:最近你发现了什么新鲜事你有什么趣闻要和大家分享,或问得更具体一些“你吃过中洋河豚吗,关于河豚你知道那些事情,引发幼儿表现欲望,老师从中捕捉幼儿的兴趣点和生活经验,进而设计、开展相应的集体教学活动或游戏。

经过筛选主题——构建网络——生成活动的流程后,课程内容基本呈现。再由课程审议组就文本进行“回头看”,也就是开展课程终审。这样既保证了内容的鲜活性又保证了课程的科学适切性。

二、活课程:方法的灵活多样

陶行知先生“行是知之始,知是行之成” “教学做合一” 也就是是强调孩子的学习要重视行动及实践,“事怎样做就怎样学,怎样学就怎样教;教的法子要根据学的法子,学的法子要根据做的法子” “教学做是一件事,不是三件事” 这些思想正遵循了学前儿童的认知规律。幼儿的思维处于具体形象思维占主导地位阶段,实际感知与具体操作是他们学习的主要方式,同时,课程内容的广泛来源也决定了教学方法的灵活多样。因此,在组织活动时,我们依据活动内容综合采取多样的方法。比如:在“海安丝绸”的主题活动中,我们带领幼儿到丝厂看工人怎样拉丝、织布,到印染厂看工人如何染成漂亮的围巾、衣服、领带等,同时请工人介绍印染工序,回来后用颜料、丝布或宣纸尝试印染,从家中带来各式各样的丝绸产品装扮走秀和布置活动室,如此等等,围绕丝绸我们综合运用了参观、听介绍、操作、扮演等多种方法,帮助幼儿多通道感知事物,形成对事物的整体认识和深刻体验。

在印染的过程中,我们有意将幼儿按能力强弱搭配分组,合作进行,最后组织展评。有些能力偏弱的幼儿不易掌握,常常把纸弄烂弄破,动手能力强的孩子通过尝试获得成功,便会自告奋勇地指点迷津:少蘸一点颜料,让颜色慢慢渲开。这便很自然的融合了“以教人者教己” 的方法。

三、活课程:主体的宽泛多元

⒈孩子是“活课程”的第一主体

成长不可代替,幼儿也有无限的学习潜能。如今的课程实施,我们十分重视前期的经验准备和后期的活动延伸。具体说,在组织集体活动之前,我们往往让孩子先自主寻找相关经验,集体活动时分享交流,再由老师提升,并且适当留白,引发幼儿更深层次的探索。例如:科学活动“蜗牛”的开展,源于孩子在草地上的捕捉观察,老师先顺势设疑,引导幼儿回家上网或查书、问人,探求关于蜗牛习性的知识,集体活动时组织幼儿交流自己的发现,并再次观察验证记录,同时抛给孩子新的问题,引发他们猜想并做进一步观察验证。由此,幼儿对蜗牛的观察兴趣经久不减,并在亲历观察、记录、猜想、验证的过程中,学会了科学研究的方法与步骤,培养了初步的科学探究精神。

这其中,因为放手,幼儿学习更为自主,探求的领域更加广泛,表达更缤纷多姿 ( 有文字图片,有符号记录,有绘画,有表格 ) 总之因学习主体地位凸显,幼儿兴趣更浓、表达更踊跃、自信心更足,不仅成为课程实施的主体也成为主动成长者。

⒉教师在活课程中扮演多重角色

强调幼儿的主体地位,并非否定教师的主导。我们改变了过去那种关在校园内、坐在课堂里讲解传授的死教育模式,教师的角色也就相应悄然改变。教师是平等者中的首席,当幼儿自主学习兴致正浓时,教师是观察者;当幼儿遇到障碍难以逾越时,教师巧妙点拨、适时搭建支架,教师是引导者;当幼儿从事的活动需要意志努力想放弃时,教师饶有兴趣的参与其中,便成了幼儿的同伴。“活课程”实施过程中,教师的角色不再固定,因孩子的学习需要而转换。

⒊家长、邻居、亲戚、领域专业人士成为活课程的参与者

家长是孩子的第一任老师,孩子的很多活动和经验准备都离不开家长的配合,因此,家长便理所当然成为课程的参与者。由于我们的课程的触角伸向地域文化和社会生活领域,这样一来,来自不同领域的专业人士便也成为“活课程”的参与者。比如:河豚馆的养殖者和讲解员,他们比老师更加了解河豚养殖的要点、生活习性、营养价值,参观前与他们取得联系,然他们从孩子所需要了解、能够理解的角度进行准备,并进行生动的讲解,让孩子在与河豚零距离接触的同时,了解相关知识,满足好奇心。

活课程的思想与大课程观不谋而合,孩子身边的老师、家长、邻居亲戚都是课程的资源。例如:我园有几位老师是海安花鼓的队员,曾多次随团参加各地演出,尤其在世博会上赢得世人瞩目。在开发这一课程时,我们会请这些老师穿上专门服装、手持花鼓和孩子们一起舞蹈,孩子们会情不自禁地抚摸老师的服装、踊跃和老师一起打起花鼓跳起舞。如此,让他们不只在电视里、录像上远视,更能零距离地欣赏与体验,获得直接认知与美感。

四、活课程:时空的因地制宜

⒈空间的开放

既然学习不再是关在课堂里的事,那么,幼儿园也便就没了围墙。只要是安全的、适宜的场所都可成为孩子学习的空间。孩子们了解丝绸工艺品的制作过程就是在工厂进行的,认识花生、红薯就可在地垄田头,与爷爷奶奶联欢可去敬老院、老人公寓。亲子阅读或查找资料在家中、去书店……只要是对孩子发展有利有益的活动时间都是课程实施的时间。

⒉时间的随机

“活课程”不仅仅把课堂集体教学定义为课程,课程的意义变得拓展,时间安排和利用也就相应灵活,幼儿园集体教学时间是在实施课程,双休及节假日,家长带幼儿出游参观或小制作等等均是在实施课程,只要是对孩子发展有利有益的活动时间都是课程实施的时间。

五、活课程:环境的丰盈活化

环境是课程的重要资源,在运用活教育思想开发园本课程的过程中,我们重视环境的无声作用,努力让每寸墙壁说话。

⒈注重参与性

环境既是课程不可分割的部分,就应当摒弃其高高在上的观赏性,发挥其隐性教育功能。我们在创设环境时把孩子推到主人地位,和孩子一起建议、讨论、规划每个墙面,然后师幼共同制作,孩子收集的种子、亲子共同填写的调查表、绘画和手工作品、参观的照片、收集的图片、所提的问题等都可以登上主题墙的宝座,成为孩子观察的对象、交流的话题、回忆的线索。

⒉与课程的同步性

一般来说,某个时段实施什么课程内容,孩子的兴趣点就在某些方面,这时,若及时的在环境中呈现相应的内容,留下孩子活动的剪影和学习探索的足迹,有利于促进孩子与环境互动,增强课程的影响力。因此,我们的做法是,在学期初通过集体审议拟定出班级的课程主题内容,然后在班级室内外就近墙壁,大致规划出主题墙的位置和轮廓及主题名称,在课程实施进程中,随某个主题的前期经验准备、主题进行、后期延伸、及时收集、呈现相应的活动内容,往往一个主题结束,主题墙的内容便琳琅满目,令孩子流连忘返,环境教育的功能由此可见一斑。

在开发园本特色课程的过程中,我们觉得陶老的活教育思想犹如一盏明灯,引领着我们前进的方向,照耀着课程实施的方方面面。

(注:南通市“十二五” 2013 年度教研专项课题《自主性游戏促进幼儿情智和谐发展实践研究》研究成果。)

用户登录