【小学音乐】城乡学生音乐素养差距原因分析及对策研究

城乡学生音乐素养差距原因分析及对策研究

【摘要】经过笔者的对比测试发现,当下城乡学生的音乐素养整体水平还存在着明显的差距,成为义务教育均衡的一个明显短板。产生这一差距的原因包括学校文化差异、师资力量不均衡、生活环境不同等诸多因素。我们要想改变这种现状,需要从三个方面努力:一是要尊重学生,树立他们的自信心;二是要激发兴趣,让他们爱上音乐;三是要潜移默化,帮他们逐步提升音乐技能。

【关键词】音乐素养 差距 尊重 兴趣 提升

义务教育均衡化发展是近年来社会关注的重点,义务教育阶段发展的不均衡主要体现在学校之间、区域之间以及城乡之间。对于师资短缺、教学设备要求较高的音乐学科而言,这种发展的不均衡更为突出。为了实现均衡发展,近年来笔者所在实验小学与城郊小学实行联合办学,教师分批参加为期两年的教学交流。

一

笔者第一次到联合办学的城郊小学执教,对象是五年级的孩子,孩子们的表现使人惊诧。虽然已经到了小学高年级阶段,但孩子们的音准感觉很不敏感,演唱时离不开带旋律的伴奏;没有恒拍的概念,很难找到节拍的拍点;演唱技能的掌握与运用情况不容乐观……这些与我原先执教的实验小学的孩子相比,差距很大。

美国著名的音乐教育家戈登编制的音乐能力倾向测试( MAP )包括三个分测验,分别是音调测验、节奏测验、音乐敏感度测验。 [1] 无论是音乐发展能力倾向测试还是稳定能力倾向测试,戈登都对音调和节奏给予了高度的关注,因为在其看来,音调和节奏是音乐中最基本的两种因素,应该成为音乐教学内容的重点。

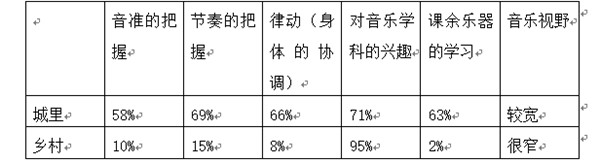

依据戈登的这一教学理念,我从音调、节奏以及外部环境等方面对孩子进行调查测试,从海安县实验小学、海师附小、明道小学、城东镇南屏小学、李堡小学、沙岗小学等学校各抽三个同年级的班级,调查、测试、对比之后,我发现他们音乐素养的差异主要体现在这些方面:

由这个数据分析表我们可以发现,虽然学校之间的路程不远,但是城乡孩子之间的音乐素养距离较大,农村音乐教育现状迫切需要我们的关注。由这一张表我们也可以看出,农村孩子并不是不热爱音乐,相反,由于缺少音乐教育,他们对音乐艺术滋养的渴望远远胜于城里的孩子。但是,他们的音乐素养确实亟待提高。这将直接关系到他们的整体文化素养、交往能力等。

分析现状,城乡学生音乐素养差距主要是由以下这些原因造成的。

(一)师资力量的差异

农村小学音乐教育的师资配备仍是学校教育的最薄弱环节。经过调查了解,笔者交流的这一所城郊小学,全校共十五个班级,只有一位专业音乐老师。由于专业的音乐老师配备不足,低中年级阶段的音乐课大部分都是由其他学科老师执教的。兼职老师没有音乐专业基础,音乐课上只能借助录音机放范唱带着学生学唱。其余的教学内容,如音乐欣赏、创作、乐理、乐器等孩子们都接触得很少。即使学校配备了专用音乐教室、钢琴、打击乐器等,教学效果也难以得到保证。

农村小学音乐教师的教研水平也是学校教育的薄弱环节。多年来,“以分定论”的传统教育观念令农村学校、教师的评价制度很难重视音乐学科的教学。陈旧的办学理念使社会与家长将一所学校办学水平的高低取决于学生的分数,很难顾及学生的艺术教育。再加上音乐教师配备不足,每个学校最多一两人,在这种现状下,每个学校的音乐教科研基本是单打独斗。长期以往,很多老师就放弃了对音乐教学的研究,这给农村中小学音乐教育健康发展带来了巨大的阻力。

(二) 生活环境的差异

据全国妇联 2010 年的调查数据显示,我国农村留守儿童约有 5800 万人,占全部农村儿童的 28.29% 。到 2013 年,这一数据已经上升到 6102.55 万人,占农村儿童的 37.7% 。 [2] 经过调查,笔者所交流的学校的孩子大部分为留守儿童,且有大部分都是母亲外出。而现有研究表明,仅母亲外出的留守儿童的学业表现明显差于仅父亲外出和双亲均外出的留守儿童。

父母是孩子的第一任老师,家庭教育在孩子成长过程中的作用是不容忽视的。留守儿童的临时监护人多将其监护责任理解为孩子的吃饱穿暖,而忽视了对孩子情感、道德和人格的培养教育,更谈不上音乐教育。戈登的音乐能力倾向理论告诉人们,音乐教育的最佳年龄是在出生至 9 岁(小学三年级)。 [3] 而从现实来看,该阶段的音乐教育往往最为薄弱。

家庭氛围的不同、课余时间接触音乐多少的差异会直接影响到孩子音乐素养的形成。城市里的大多数家庭都领悟到了这点,他们利用孩子的课余时间,让他们参加学习,如钢琴、古筝、二胡、小提琴等,孩子们也从中感受到音乐的情趣。而在农村,家长却认为是“浪费”时间,“浪费”金钱,笔者交流的这所郊区小学,课余时间学习这些项目的只有 2% 左右的孩子。

(三)学校文化的差异。

音乐教师一旦交流后,都将面临文化适应和学校文化惯性差异的问题。每一所学校都有自身的文化底蕴,如果一所学校重视音乐教育源远流长,重视各种艺术节日活动,遇到活动时,教研组集体商量,共同策划方案,让孩子们在各种活动中锻炼自己的音乐能力,长期积累下来,孩子的音乐素养自然就会深厚。

一所重视音乐教育的学校可以拥有多个社团活动。如民乐队、铜管乐队、合唱团等等,每年开展艺术节、新年狂欢节、帽子节等等,融音乐、美术等多种艺术形式为一体,让孩子们徜徉在艺术的海洋里,时时得到艺术的滋养。而现实中的很多农村学校,正是缺乏这些方面的文化熏陶,没有配备专用的音乐教室,即使配备了,教学设备也非常简陋。艺术被视为可有可无的项目。因此,孩子们对于音乐的感觉不是那么敏锐,甚至连自己应该上的音乐课也觉得可有可无。

二

我们不能只关心重点小学音乐教育这“一棵树”,而忘记农村音乐教育这一大片森林。怎样才能弥补农村学校这些“先天”的不足,让农村孩子的音乐能力得到应有的发展,这应当是每一个音乐教育工作者要关注和解决的问题。笔者认为,我们至少需要做到三个方面:

(一)充实音乐师资队伍,让每个孩子都有享受音乐的机会。

从笔者前面所提供的分析表我们可以看出,大部分的农村小学音乐教育都存在严重的师资不足问题。而各大院校艺术专业毕业的学生并不少,相反,很多艺术专业毕业的学生因找不到本专业工作而投身于其他行业。究其原因,是因为农村小学的教师编制并不宽松,学校可能考虑得更多的是主科老师的配备,音乐课变成了其他老师为了凑足工作量而加在自身学科之外的“边角料”。比如:一位语文老师,假如他教两个班的语文,工作量可能会超标,教一个班的语文,工作量又嫌少,在这种情况之下,他便会去兼一些其他的课程。于是,音乐课就会被他们所“瓜分”。学校可能就会不再引进音乐老师,长此以往,这所学校的音乐教育就成了兼职音乐老师的天下。

当然,也有部分农村学校音乐师资充足,音乐老师不仅完成本职工作,还代上了其他课程。或者,专职音乐老师工作一段时间之后,被转去教其他学科,而且大部分是“一去不回”。由于音乐老师拥有“说唱弹跳”的基本功,课堂表现力都比较强,他们往往都能够胜任其他学科的教学,这又造成了音乐师资的流失。

面对种种情况,我们只能通过县局人事部门的统一调控,多引进优秀的音乐专业毕业生,并且在政策上给予规定,音乐专业毕业生必须以执教音乐课为主要课程。同时,促进学校之间的交流,进一步调配音乐师资,富余的学校向师资不足的学校流动,只有这样,才能保证农村音乐教育师资的充足。

(二)尊重每一个孩子,让每个孩子都爱上老师。

美国北卡罗来纳大学音乐学院音乐教育系教授唐纳德 . 霍杰斯指出:“音乐教育工作者最重要的教学理念就是平等认真地对待每一个孩子。作为教师来讲需要的是以人为本,发现每一个人身上不同的特点,最理想的状态是帮每个学生回归到他们自己,通过音乐学习成为更善良、更完美的人。” [4] 因此,我们需要平等对待每一个孩子,无论他是城里的还是农村的,我们都需要带给他最美的音乐,丰富他的人生。

“平等认真”,说起来简单的四个字,做起来真的很不容易。农村的孩子,无论是衣着打扮还是文明礼仪,在很多时候都不能跟城里的孩子相比。也许,他们的衣服都没有洗干净;也许,他们跟你见面时连一句问候都不好意思。孔子说:“吾以言取人,失之宰予;以貌取人,失之宰羽。”可见,我们不能犯跟孔子同样的错误。人的尊重需求,是与生俱来的。我们首要的是尊重学生的人格,让每个孩子都能看到老师亲切的目光,过上幸福的校园生活。

德国哲学家阿图尔 . 叔本华曾这样总结道:“人的面孔要比人的嘴巴说出来的东西更多、更有趣,因为嘴巴说出的只是人的思想,而面孔说出的是思想的本质。”只有老师发自内心的对学生的爱,才能够打动孩子的心。即使你一句话也不说,但一个“爱”的眼神便足以打动任何一个孩子的内心。

(三)降低音乐技能技巧的要求,让每个孩子都爱上音乐。

要想激起农村孩子学习音乐的兴趣,让他们的音乐学习快速走上高效的轨道,就必须降低技能技巧的要求。音乐老师不能对所有的孩子都用同一音乐水准来要求,应当找到一条适合农村孩子的音乐成长之路。

研究表明,只有当学生的音乐能力和音乐学习任务达到平衡状态时,才能获得最大程度的音乐享受。 [5] 从心理学的角度来说,音乐教师在给农村学生布置音乐任务的时候,需要充分考虑到学生已具备的音乐能力,这样才可以使学生在适当的心理区间内完成音乐学习任务,获得最大程度的音乐享受。

如果上述这些音乐活动是有价值的,那么什么样的音乐活动又是价值有限的呢?当人们从事音乐活动时,感到无聊、惧怕或有挫败感的时候,当音乐课堂中出现的音乐作品质量一般、不合时宜,学生欣赏不到原汁原味的音乐表演时,即不能帮助人们实现全面人性化的音乐活动时,其价值就是有限的。或者,当我们设立的目标离孩子的现有音乐水平太遥远,孩子觉得不可能去完成而感到有压力的时候,这样的音乐活动价值就不大了。因此,对于每一个从城里交流到农村的音乐老师而言,我们需要迅速调整自己的教学思路,不能用同样的音乐评价尺度去要求农村的孩子,而是要从实际出发,设计出一条新的适合农村孩子音乐学习的教学之路。

(三)建构有层次的技能练习暗线,让每个孩子都成为“我们”。

虽然降低技能技巧的要求,但并不等于音乐教学不要技能技巧。吴斌老师说:“音乐教育培养的是一种审美能力,包括音乐学习的核心能力。核心能力有两个要求,一是对音乐要素的敏锐感知能力,二是对音乐要素有正确的、有创造性的表达能力。”

音乐的基本要素是指构成音乐的各种元素,包括音的高低,音的长短,音的强弱和音色。音乐真正的核心能力就是对音乐要素的感知、表达能力。音乐的表达是通过和声、音色、节奏、旋律、力度、速度进行的,这才是音乐教学的关键。由此可见,音乐教学离不开技能技巧的支撑,要想培养孩子的音乐核心素养,必须让他们具备一定的音乐能力。

1. 动作能力

著名的音乐教育家廖乃雄先生说:“动作与音乐的结合是人性本能的体现和最自然的体现。通过实践来进行音乐教育和教学,是再好不过的手段和途径。”对于农村的孩子而言,教学设备的落后,使他们不可能在学习的过程中运用很多多媒体设备。而通过动作去感悟音乐是不需要什么先进的教学设备的,因此,通过动作体验去感悟音乐的真谛在农村音乐教学中有着独有的、无可替代的价值。

在实践过程中,我通过声势、律动、游戏等方式来不断培养孩子们的协调性、对音乐的感悟与表现能力。声势指用手和脚击出一定的节奏,它既有声音,又有节奏,既有姿势,又有动作,所以称为“声势”,也可称为“用身体的打击乐”,声势中最常用的是拍手、拍腿、跺脚和捻指。

只有当孩子全身心投入以至每个细胞都能充满着音乐感时,才能演唱出动人的歌声,律动可以帮助孩子们投入到音乐中去。律动的形式非常多。如:按音乐的节拍行走;按照音乐的节奏和情绪走或摇摆;用手臂的动作来带动孩子的歌声,感受音乐旋律的高低……这些都会让孩子们觉得非常有趣,一些性格内向的孩子会在这些活动中渐渐变得开朗、活泼。

爱玩游戏是孩子们的天性。在生动有趣的动作体验中,游戏更是不可缺少的内容。在教学实践中,我把自己所见所闻所用的游戏归为这样几类:走的游戏、听的游戏、体感游戏等,在游戏中解决难点,培养孩子的身体协调能力、团队合作能力等,点燃孩子学习音乐的热情。

2. 读谱能力

对于农村的孩子而言,由于基础薄弱,读谱的技能对他们而言,往往是一个坎儿。这就需要我们建立一个有层次的技能练习暗线,让每个孩子都迅速敲开音乐殿堂的大门,快速成为“我们”中的一员。

在教学实践中,我们可以按照这样的教学顺序来进行识谱教学:唱名模唱 - 唱名背唱 - 认识唱名 - 按节奏唱唱名 - 识读乐谱。 [6] 最初的认识唱名是从 sol 、 mi 、 la 开始的,因为它们是最容易掌握和唱准的音区。

读谱学习应该先从模仿开始,欣赏在先,从感性到理性。首先在模仿、欣赏中让学生掌握一定的音调模式、节奏模式,这些模式对于音乐而言就犹如文字之于语言,儿童在语言词汇中积累的文字越多,他们就越能更好地理解他们所听到的谈话。同样的道理,儿童积累的音调模式和节奏模式越多,他们就越能更好地理解和表达他们所听到的音乐。

接下来按照节奏进行读谱。识谱的难点是节奏,节奏的复杂性带来识谱的复杂性。所以,对于农村的孩子而言,我们首先要重视对他们节奏感的培养,在多种体验方式中,渐渐感受并能表现切分、附点等难点节奏,运用科尔文手势等培养孩子的音高概念。

当然,识谱教学不能孤立、单纯地进行。美国穆塞尔在《音乐教育心理学》中说到:“识谱是在音乐教学中顺带进行的,而不是把它当做目的的本身。”开威尔马赛也告诉大家,单纯的训练识谱是徒劳的。大多数儿童是在唱、奏等愉快的实践活动中进行识谱学习的,而不是通过单纯的训练获得的。

3. 歌唱能力

当你走进农村小学的时候,你才会看到,有很多孩子渴望歌唱,但是又不会歌唱。在农村学校的歌唱课中,我们应当注重对孩子呼吸、咬字、倾听、融合、表现等能力的培养。

用一些游戏来带着孩子们放松身体、练习呼吸。比如:在歌唱前请孩子们一起做抬头、头部绕圈、伸懒腰、模仿跑步等动作,放松他们的身体、调动孩子唱歌的热情。让他们模仿最熟悉、最喜爱的小动物——小狗哈气,来练习快吸快呼;用“哈哈大笑”的方法来寻找歌唱时的腹部感觉;用“ si ”来表现小蜜蜂飞舞的路线,练习呼吸的流畅等。

通过教师的对比示范等方式,明确地告诉孩子,歌唱时在咬字和吐字上应当养成一种喷吐有力、良好归韵和收声等习惯。如“鸟”这个字,怎么唱才好听呢?过于夸张的咬字有时候反而会觉得不自然,教师将“过于夸张的咬字”与“自然的咬字”两种演唱方式示范给孩子看,孩子们会被逗得哈哈大笑,他们很容易就能找到正确的歌唱感觉。

在合唱时,通过教师的手势和眼神,引导孩子能够自觉的听着其他声部调节自己的声音,瞬间找到与其他声部的共鸣点,学会与他人合作。

歌唱教学中,我们应注重在团队中通过合作与相互学习来完成音乐活动,大多数时候孩子们都是以“我们”的形式一起感受音乐、表现音乐。对于农村的孩子而言,这一点尤其重要。因为羞涩,他们往往不好意思单独表演,但如果以小组、团队的形式在课堂上表现音乐,他们还是非常乐意的。对农村孩子而言,以“我们”为单位来进行音乐教学,是一种更为有效的教学方法。

参考文献:

[1] . . .[M] 2014,6:50

[2] . .[J] 2014 11 10.

[3] . . .[M] 2014,6:135

[4][5] . . .[J] 2015 01 5.

[6] . .http://blog.sina.com.cn/s/blog_649d0ff20102v447.html

(吴丽娟 2015.10 发表于《中国音乐教育》)

用户登录